- HOME

- 軒天の重要な役割とは?塗装・補修方法や費用相場を徹底解説!

軒天の重要な役割とは?塗装・補修方法や費用相場を徹底解説!

近年お住まいの形状は大きく変わりつつあり、中には軒天がないというお住まいもあるのかもしれませんが、実は軒天が快適で安全なお住まいを維持する役割を担っています。

このページでは軒天がどのような役割を果たしているのか、綺麗に維持するための塗装方法や剥がれてしまった場合の補修方法とその費用相場をご紹介したいと思います。

軒天の塗装・補修メンテナンスには足場が必要不可欠ですので、外壁塗装等と合わせて実施しサイクルコストの軽減を図りましょう。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

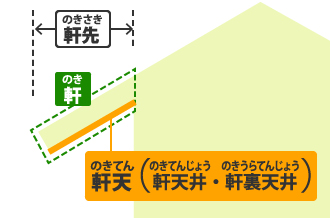

軒天(のきてん)とは、住宅を見上げた際に外壁から外側に突き出している屋根部分の裏を指します。

軒天井(のきてんじょう)や軒裏天井(のきうらてんじょう)とも言われ、「軒ゼロ住宅」とされる物件以外には基本的に存在しているものです。

雨水が流れていく屋根の端を軒先(のきさき)と呼ぶため、その軒の裏の天井を指しますが、バルコニー・ベランダの裏側も同様に軒天と呼ばれます。

軒天を含めた付帯部は外壁塗装とセットで塗り直していきます。

後ほどご紹介いたしますが、軒天には様々な素材が使用されており、その素材次第で塗装・補修方法が変わります。

外壁周りは幅30~45㎝程度のお住まいが多く、玄関部分は1m角程度の大きな雨宿りスペースとして存在します。

軒天を広く設けることには様々なメリットがありますが、施工費用も高くなってしまうため、近年は安くシンプルに仕上げるお住まいも増えてきています。

住宅それぞれで見た目も変わる軒天ですが、共通する主な役割を4点ご紹介していきたいと思います!

1.住宅の美観性を高める

屋根の裏側に軒天を張ることで野地板(のじいた)や垂木(たるき)などの構造部分を隠し、住宅の見た目をスッキリと見せます。

和風住宅の中には軒天張付後に化粧垂木(けしょうたるき)を取り付け、意匠性を高めているお住まいも見られます。

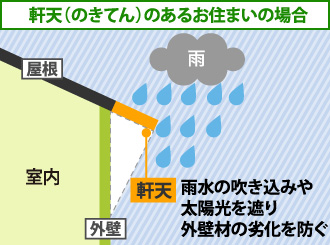

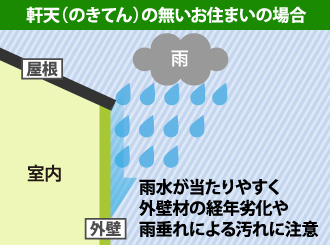

2.雨水・日差しによる外壁の劣化を防止

外壁から突き出した軒天部分が存在することである程度の雨水の吹き込みや太陽光を遮り、外壁材の劣化を防ぐことができます。

軒天の無い住宅(軒ゼロ住宅)はスタイリッシュで格好良いのですが、壁面に雨水が当たりやすいため外壁材の経年劣化や雨垂れによる汚れに注意しましょう。

3.延焼防止

隣家での火災やご自宅の窓から火の手が上がったりした際に、軒天が無いと火がたちまち屋根裏まで廻り、屋根が焼け落ちてしまいます。

そのため軒天には不燃材の種類がよく使用されており、住宅の被害拡大を防ぐ役割を担っています。

4.屋根裏の換気

これは屋根裏に溜まる湿気を排出させ、内部結露を防ぐ役割があります。

換気には入口と出口、つまり軒天部分以外に棟や妻側などの2箇所以上の屋根裏換気を併用すると、さらに高い効果が期待できます。

このように軒天の役割を見てみると、お住まいの外観だけでなく性能もしっかりカバーする重要な部位であることが分かります。

軒天は素材・種類によってメンテナンス方法が異なりますので、次の章で注意点をチェックしておきましょう!

1.木材系(カラーベニヤ・化粧合板)

木材系の軒天は新築で使用されることは基本的にありませんが、安価に軒天補修を行いたい等のニーズに合わせて使用することがあります。

木材系の軒天塗装

そのため、耐用年数は約10年と言えます。

木部の劣化を防ぐには、通常の塗料ではなく「造膜型」や「浸透型」と呼ばれるタイプの塗料を使用して塗装します。

木部の塗膜は5年が耐久性の限界ですので、状態を保つためには3~5年での塗替えを実施しましょう。

| 木材系 (カラーベニヤ・化粧合板) メンテナンス方法 |

|

耐火性能と軒天(軒裏)の関係性

どの区分に該当するかによって、地域内のお住まいは「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」のいずれかの基準を守るように建てられますので、その条件をクリアできる耐火構造適合品を軒天に使用する必要があるのです。

▼軒裏に求められる耐火性能の条件

- ☑ 耐火構造:軒天に規制は定められていない※

- ☑ 準耐火構造:一般部分は30分間、延焼のおそれがある部分は45分間

- ☑ 防火構造:30分間

※「耐火構造」において、軒天(軒裏)は構造耐力上は師匠のある箇所とされていないため規制が定められていない。

上記の時間において、火災の被害に晒されても変形・溶融・破壊といった損害に耐えられる性能を認められている軒天材(軒裏材)を使用する必要があります。

そのため、燃えやすい木材系の軒天は地域によって建築基準法で使用が制限されることが想定されます。

建築基準法改正による軒天張替え工事への影響

この建築確認申請は、建築物が建築基準法や条例等に適合しているかを審査するものです。

よって、大規模な屋根工事と合わせて軒天の張替え工事を行うケースでは「建築確認申請をクリアするために耐火性能を満たしている軒天材を選ぶ必要がある」といった、素材への制限が考えられるのです。

軒天を販売しているメーカーもカタログには「軒裏30分準耐火構造適合品」や「軒裏45分準耐火構造適合品」のように、どのレベルの耐火構造適合品なのかを示しているため、こうした認定を受けている軒天材の中からご自宅の条件に適した商品を使用することになります。

では、耐火性能を満たしやすい「不燃材をベースとした軒天」の特徴についても確認してみましょう。

2.不燃材(ケイカル板・エクセルボード・フレキシブルボード)

不燃材の軒天は新築・リフォーム共に多く使用され、性能とコストのバランスが非常に良い軒天材です。

ケイカル板の軒天塗装

ケイカル板の軒天は10年前後が塗替え時期です。

塗装前には汚れ・苔やカビを綺麗に取り除いてから塗り替えますが、高圧洗浄をしてしまうと吸水性の高いケイカル板が傷む原因となります。

そのためケレンやパテ補修にて下地処理を行い、防藻・防カビ高価のある塗料で塗装をすると保護と美観の維持に効果的です。

加えて、ケイカル板から発せられる湿気を逃がすために透湿性の高い塗料を選ぶことも多いです。

フレキシブルボードのメンテナンス

ケイカル板の耐用年数は15年~20年程度、フレキシブルボードは強化繊維とセメントがベースとなっているため30年程度となっています。

| 不燃材(ケイカル板) メンテナンス方法 |

|

| 不燃材(フレキシブルボード) メンテナンス方法 |

|

3.金属系(ガルバリウム鋼板・アルミスパンドレル)

屋根・外壁材でも普及率が高い軽量な金属系素材ですが、木目調をプリントした鋼板も存在しており、デザインの幅は想像以上に広いです。好みのデザインをお選びいただけます。

既存の軒天を包むように施工(カバー工法)することで腐食を防ぐことが可能です。

ちなみに、スパンドレルの特徴的な凹凸のデザインは、外壁の金属サイディングでもよく目にします。

スパン系サイディングとして近年の住宅の外壁材に普及していますが、元は天井材のデザインだったのです。

金属系の軒天塗装

15~20年程度で錆止め塗装と仕上げ塗装を行い、腐食・穴あきを防ぎましょう。

| 金属系 (ガルバリウム鋼板・アルミスパン) メンテナンス方法 |

|

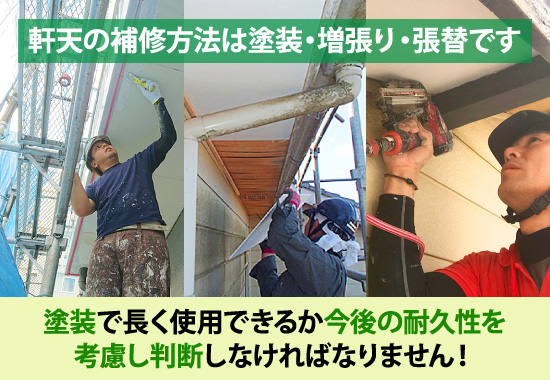

軒天の状態別メンテナンス方法【塗装・増し張り・張替】についてご紹介していきますが、軒天工事も高所作業ですので足場仮設が必要であると思っておきましょう。

1階部分の軒天であれば脚立で補修出来るケースもありますが、補修範囲が広いほど足場の方が安全かつ作業性にも優れています。

足場の有無に関しては調査・お見積りの際にしっかり確認しておきましょう。

軒天は雨水や太陽光に晒される部位に比べると傷みにくいパーツです。

軒天材が剥がれや腐食を起こすまでは塗装で美観性・耐久性を維持することができますので、まずは外壁塗装と同時に行える軒天の塗装方法をご紹介したいと思います。

外壁塗装と同時に行える軒天の塗装方法

通常、塗装を行う場所は高圧洗浄で付着した汚れや旧塗膜を洗い落としていきます。

しかし、軒天材は水に弱いものもありますので、塗装前の高圧洗浄は行わずにケレンやペーパー掛けで下地処理を行います。

玄関ドアの入隅部分に蜘蛛の巣や汚れが溜まっていることがありませんか?

年末の大掃除等で水をかけて洗うこともあると思いますが、素材によっては水が触れることで傷んでしまいますので、充分に注意しましょう。

あらかじめ剥がれそうな塗膜は剥がし、塗装後には軒天材の継ぎ目や釘穴が目立たないようパテ埋めで平滑に仕上げます。

軒天材を固定しているのが釘の場合、釘が錆びて軒天材に錆色を移してしまうこともあります。

せっかく綺麗に仕上げた後に滲むこともありますので、塗装前に錆止め塗料を塗り、錆の進行を抑制して錆色の移りを防ぎましょう。

軒天塗装には耐水性・通気性・防カビ・染み止め効果に優れた塗料、主にEP(エマルションペイント)・AEP(アクリルエマルションペイント)・NAD(アクリル樹脂系非水分散形塗料)に分類されている塗料を使用していきます。

軒天塗装の際によく名前の挙がるケンエースG-Ⅱは、水溶性で安価なEP・AEPよりも接着性・耐水性・ヤニ止め効果に優れたNAD塗料で、長期的に塗膜保護することができます。

軒天塗装を単体で行うことは少なく、屋根や外壁とセットで塗装することが多いため、外壁と同様の仕上げ(吹付仕上げ)として同じ塗料・色で塗装するケースもあります。

多くのお住まいは白色で塗装をしていますが、これは住宅全体の雰囲気を明るく仕上げるためです。

塗装面積が少ないように見えても住宅全体を囲うようにある軒天を暗い色で塗装すると、住宅全体に重厚感が増す一方、外壁色とのバランスを考えなければ住宅全体の印象が重たくなってしまいます。

特にこだわりがない場合は明るい色での塗装がオススメです。

ちなみに人気の色としては、やはりホワイト系の色、もしくは外壁色よりも薄めの同系色です。

外壁の人気色と言えば汚れや色あせが目立ちにくいクリーム・ベージュ・ブラウン系ですので、統一性を持たせての薄いクリームも人気です。

一方で、外壁がホワイト・屋根がブラックといったようにスタイリッシュでメリハリのあるお住まいでは、軒天をブラックにする方が全体の印象が引き締まることもあります。

軒天に関わらず、異なる色を多用すると住宅全体が統一性のない仕上がりになってしまいます。

前提として屋根や外壁といった広範囲の色に合わせることを優先し、軒天・雨樋等の色を決めていくと良いでしょう。

今までと異なる色を使用する場合は、カラーシミュレーションで全体の仕上がりを見るのも一つの手です。

あくまでイメージに過ぎませんが、住宅のバランスや色の相性を把握することができますので、軒天を明るいイメージに仕上げるのか、アクセントとして異なる色を使用するのか等、ご検討中の方はお気軽に私たち街の外壁塗装やさんにご相談ください。

続いては色を変えない、軒天材そのものの良さを活かすクリア塗装に関してです。

木目調を活かしたい場合

木目調を活かしたい場合はクリア塗装を行いましょう。

名前の通りクリア(透明色)の塗料で塗るため、色を変えることなく軒天材の保護が出来ます。

木目調の軒天を大切にしている方には嬉しい塗装方法ですね。

その反面、汚れや傷・染みがあると塗装によって隠すことができません。

補修をしてから塗装したとしても、補修部分はそのまま見えてしまうことが難点です。

外壁塗装にもいえますが、クリア塗装で既存のパターンや風合いを残したいのであれば早めに塗装する必要があります。

木目調の軒天材として使用されることのあるプリント合板は特に経年劣化による剥がれが起きやすいため、定期的な塗装で劣化の進行を防ぎましょう。

軒天に剥がれが見られる場合

軒天を劣化させないようにするには塗装メンテナンスが不可欠ですが、剥がれが見られる場合は塗装ができませんので、軒天材の補修が必要になります。

補修方法については、この後ご紹介していく「増張り」をご確認ください。

軒天の表層のみに劣化が見られる場合は、既存軒天の上に新たな軒天材を張り付ける増張り補修が可能です。

既存軒天材を処分する必要が無いため、工期短縮・費用軽減が期待できます。

増張り補修時に軒裏換気を設けたい場合は、必ず有孔ボードを取り付ける場所に穴を開け換気性能を高めます。

ベニヤの上にケイカル板を張り付け、落下しないよう廻り縁もしくは押し縁で固定していきます。

増張りは部分的な補修を行うと段差が出来てしまいますので、軒天全体に経年劣化が見られる、全体的な足場仮設を行う場合にご検討ください。

軒天ケイカル板への塗装

ケイカル板はそのままでは吸水しやすく傷んでしまいますので、必ず施工後に塗装を行わなければなりません。

これは張替補修を行った場合にも同様のことが言えます。

軒天が著しく傷んでいる場合や、雨漏りを起こしていた場合は張替工事がオススメです。

雨漏りを起こしていると軒天の下地にまで腐食・カビが広がっている可能性が高いため、腐食した軒天材・下地木材は撤去して新たに下地を組み直し張り替えます。

張替工事のメリットは劣化してしまった部分だけの補修が可能ですので、部分足場での補修もできます。

補修範囲を限定することで仕上がりに色の差異が出てしまいますので、全体的な軒天塗装を行わない場合はあらかじめご了承ください。

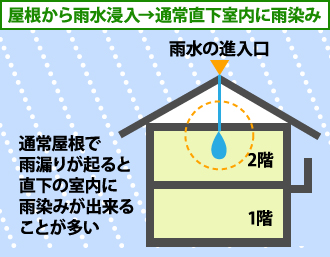

屋根で雨漏りを起こしているかも

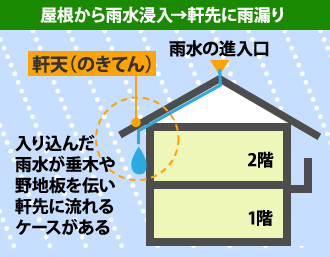

通常屋根で雨漏りが起こった場合は直下の室内に雨染みが出来ることが多いのですが、中に入り込んだ雨水が垂木や野地板を伝い、軒先に流れるケースがあります。

軒天で雨漏りの症状が出ている場合、塗装や張替えなどの補修を行っても雨漏りの根本的な改善はできません。

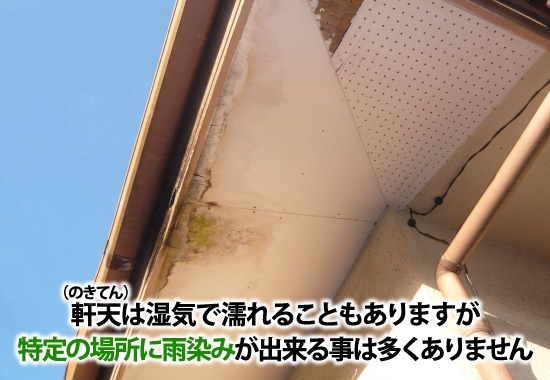

軒天は湿気で濡れることもありますが、特定の場所に雨染みができることは多くありません。

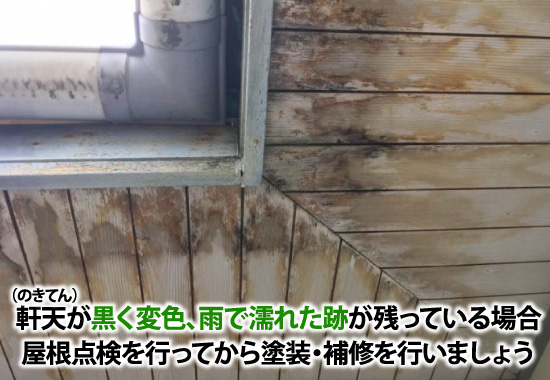

軒天が黒く変色している、雨で濡れた跡が残っている場合はまず屋根の改修工事を行ってから軒天の塗装・補修を行いましょう。

軒天塗装の相場

| 費用相場 | 5万~15万円(別途足場) |

| 平米単価 | 1,000~1,500円/㎡ |

費用は塗装範囲や選択する塗料の種類により異なりますが、メンテナンスの中では比較的手軽な方法です。

軒天全体ではなく、部分的な塗装補修も可能です。

軒天増張り工事の相場

| 費用相場 | 20万~25万円(別途足場) |

増張り工事は張替えよりも費用が抑えられることがメリットですが、下地が腐食している場合には適用できません。

張替工事でしっかりと直すことをオススメします。

軒天張替工事の相場

| 費用相場 | 35万~45万円(別途足場) |

既存の傷んだ軒天を撤去し、必要に応じて下地を補強した上で新しい軒天を施工します。

張替工事は確実な補修方法で、耐久性を大幅に向上させられる点が特長です。

足場の費用相場

| 費用相場 | 20万~25万円(お住まい全体に足場を仮設した場合) |

| 平米単価 | 700~800円/㎡ |

前述した軒天のメンテナンスは、そのどれもが足場を必要とする可能性が高いです。

外壁塗装や屋根工事などで組んだ足場を活用し、軒天も一緒にメンテナンスしてしまった方がトータルで考えると安く済ませることができます!

軒天の役割は理解していただけたかと思いますが、「雨水が直接当たらないなら劣化しにくいのでは?」とメンテナンスについて軽視してはいけません。

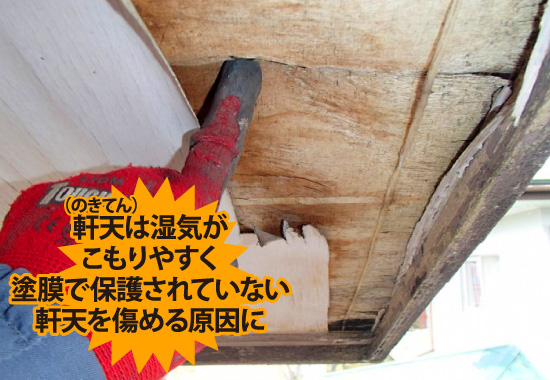

軒天は雨水が直接当たる機会こそ少ないものの、湿気がこもりやすいので塗膜保護がされていない軒天を傷める原因になります。

また、外壁に吹き付ける風が土埃を付着させ、美観性も損ねてしまうこともお住まいにとってはマイナスポイントです。

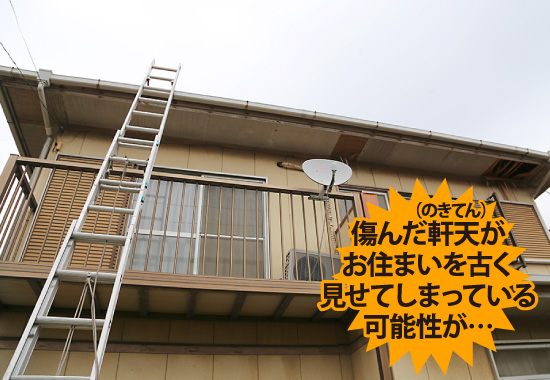

汚れや埃で黒ずんでしまった軒天が、知らぬ間にお住まいを古く見せてしまっている可能性があるのです……。

埃で黒ずんだ部分が「屋根からの雨漏りか?」と不安に感じられ、ご相談を頂くことも多いですが、定期的に塗装を行っていれば塗膜保護効果によって埃が付きにくくなるメリットもあります。

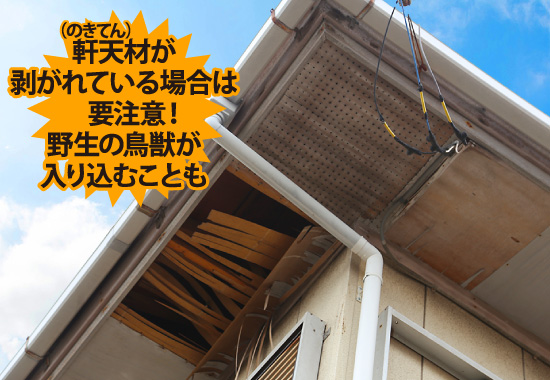

軒天材が剥がれて屋根裏が見えている場合は要注意です。

軒天が剥がれるとスズメやムクドリ、ネズミやハクビシン等が入り込み、棲家として利用します。

すると足音・羽ばたく音にストレスを感じ、中には糞尿による天井材や構造材の腐食、配線を噛み切り漏電や停電を引き起こしてしまう等、何とも厄介なトラブルが懸念されるのです。

ハチも天候の変化や危険の少ない屋根裏に巣を作るケースがあり、軒天の補修だけでなく害獣対策を行わなければならなくなるため、実害が発生してからでは手間も費用も余計に掛かってしまいます。

これらは全て軒天の劣化が原因で起こり得る被害です。

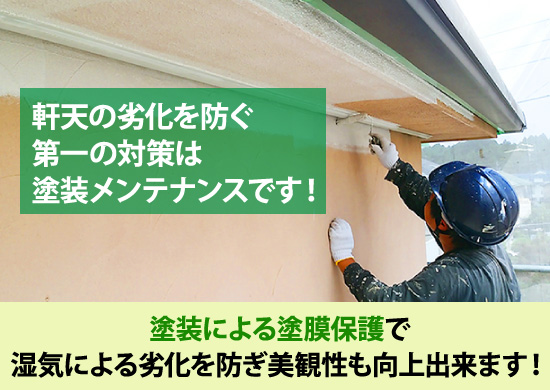

そして、軒天の劣化を防ぐ第一の対策は塗装メンテナンスです。

塗装による塗膜保護で湿気による劣化を防ぎつつ、美観性も向上させることができますので、必ず外壁塗装と合わせて軒天の塗装を行っていきましょう。

軒天塗装はDIYでも問題ない?

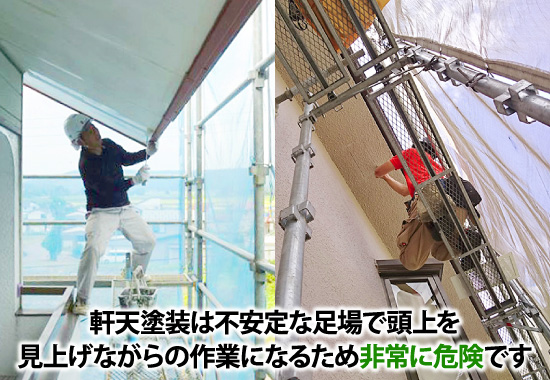

軒天塗装をDIYで!と考えられる方もいらっしゃると思いますが、見ての通り高所で頭上を見上げながらの作業ですので大変危険です。

塗装というと洗浄・下地処理・塗装というイメージが強いと思いますが、軒天は素材次第で下地処理の方法が大きく異なりますし、足場解体後はそう簡単に再塗装ができないこともネックです。

養生が不十分ですと塗料の垂れで外壁を汚してしまう可能性もありますので、専門の業者による外壁塗装とセットでの塗装がオススメです。

軒天塗装は1,000~1,500円/㎡あたりが一般的な金額ですので、プロに任せるといっても決して高くはありません。

安くDIYで軒天塗装を行い塗料飛散や事故のリスクを高めるよりも、安全で綺麗な仕上がりになるようしっかり塗装専門業者に依頼しましょうね。

軒天が塗装出来るかの判断は難しい!

軒天の補修方法は塗装・増張り・張替の3パターンですが、問題は「塗装で済ませて良い劣化なのか?」「張替が必要なのか?」という必要な方法を判断しなければならないことだと思います。

軒天の経年劣化に関してご自身での判断は非常に難しいです。

完全に剥がれている場合は張替をご提案致しますが、剥がれていないからといって塗装ができるわけではありません。

例えばカラーベニヤに剥がれが見られず、一見綺麗に見えるお住まいでも、近くでみると細かなひび割れが発生していることがあります。

そこに塗装を行うと塗料の水分でひび割れが拡大し、剥がれが生じることがあるのです。

私たち街の外壁塗装やさんは、塗装はもちろん軒天の補修工事も承っております。

足場がなければ塗装・補修ができない場所にある軒天は適切なメンテナンスをしてこそトラブルを回避することが出来ますので、外壁塗装に合わせて軒天の耐久性が気になる方はお気軽にご相談ください。

点検・お見積りは無料ですので、飛込み業者に提案された塗装工事に不安を感じる、施工費用が気になる等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

-

軒天にはお住まいの見た目・性能を維持する大事な役割があり様々な素材が使用されますが、耐火性に優れた材料がお勧めです。

-

湿気や汚れが溜まりやすい軒天は塗装による塗膜保護で劣化を防ぐことができますが、剥がれが見られた場合は早急に補修しましょう。

-

軒天の経年劣化に合わせて補修方法を選び、耐水性の低い材料は必ず塗装で仕上げましょう。

-

軒天塗装でオススメ・人気の色はホワイト系や外壁よりも薄めの同系色です。但し近年はスタイリッシュなブラックやネイビーといったお住まいも多いため、住宅全体のイメージや雰囲気に合わせ統一性を意識してみましょう。

-

軒天塗装は不安定な足場で頭上を見上げながらの作業になるため非常に危険です。軒天塗装自体の単価は決して高くないため、塗料の飛散も考え外壁塗装とセットで塗装専門業者に相談しましょう。

-

間近で見ないと軒天の劣化は判断できません。必ず脚立や梯子を使用して点検を行う業者に補修のご相談をしましょう。

-

軒天は雨水や太陽光に晒されにくい場所のため、一度塗装を行えば長く綺麗な状態を維持することができます!