- HOME

- 窯業系サイディングで反りや浮き、ひび、割れが起こる理由と補修方法

窯業系サイディングで反りや浮き、ひび、割れが起こる理由と補修方法

主な原料はセメントと繊維、厚みは最低でも12mm以上、原料と厚みから見るととても頑健に感じる窯業系サイディングですが、変形して反り返ったり、変形に耐え切れずに割れたりすることをご存知でしょうか。住んでいるお家の外壁が反って浮いていたりひび割れていたりするのを見つけたら、とても不安に感じてしまうと思います。実をいうと反りや浮き、ひび、割れが起こる原因は外壁塗装などのメンテナンスを怠ってしまったからです。ひび、割れを防ぐメンテナンス方法、起こってしまった場合の補修方法をご説明致します。

【動画で確認「窯業系サイディングの反り・浮き・ひび」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「窯業系サイディングの反り・浮き・ひび」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

目次 【表示】 【非表示】

- ・セメントなのに変形してしまう窯業系サイディング

- ・実際に起こった窯業系サイディングの反りや浮き、ひび、割れ

- -第1段階 窯業系サイディングの反り

- -第2段階 窯業系サイディングの浮き

- -第3段階 窯業系サイディングのひび

- -第4段階 窯業系サイディングの割れ

- ・窯業系サイディングが変形してしまう理由

- -雨水の吸収による膨張と乾燥時の収縮

- ●雨水が吸収されてしまう原因

- -吸収された水が凍ることによって起こる凍害

- ・窯業系サイディングが変形してしまった場合の補修方法

- -釘やビスによる固定

- -部分的な張替え

- ・反りや浮き、ひび、割れの予防方法

- -外壁塗装による防水性能の保持

- -シーリングによる吸水箇所のガード

- ・窯業系サイディング補修方法のご相談お問合せください

- ・まとめ

この窯業系サイディング、経年による傷みによって変形してしまうことがあるといったら、信じられるでしょうか。「自分の家はおろか、ご近所も窯業系サイディングだけど、そんな家を見たことがない」という方もおられるでしょう。

しかしお庭を掃除中にふとお家を見上げたら、外壁に歪みがある、浮いているような影が見える、放っておいても大丈夫なのか、と心配になっている方もいらっしゃるはずです。

窯業系サイディングの変形や浮きは補修するべき?

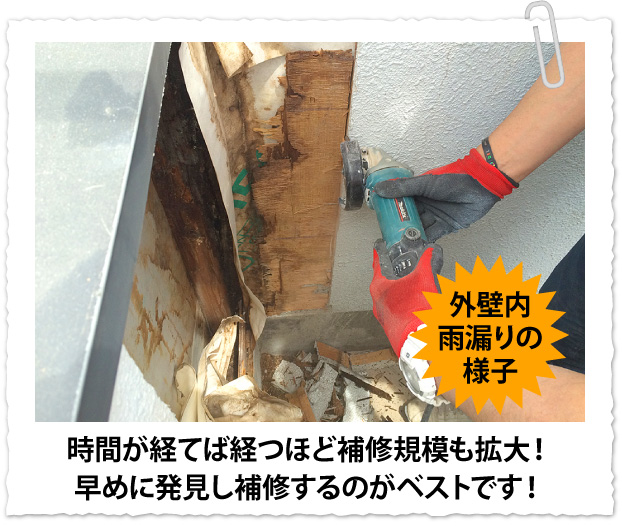

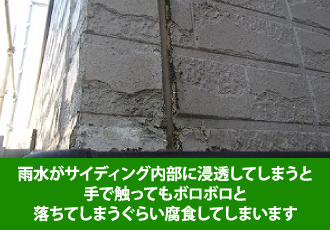

外壁サイディングの浮きや割れで隙間ができれば、そこから雨風が入り込んで周りの建材にも影響を及ぼします。それだけでなく、外壁からの雨漏りを引き起こす可能性もあるのです。外壁の雨漏りは室内に影響が出にくいですから、気が付かないうちに外壁内部が腐食してボロボロに…なんてことになるのは怖いですよね。

被害が大きくなるほど補修規模も大きくなってしまいます。早めに発見して補修するのがベストです。まずは窯業系サイディング劣化の状態を段階別にご紹介します。貴方のお家と見比べてみてください。

→ 補修方法と実例を知りたい方はこちら

窯業系サイディングはセメントに木質系繊維を混ぜ込んだものを外壁材として使いやすいようにボード状にしたもので、工場で塗装された後に出荷されます。

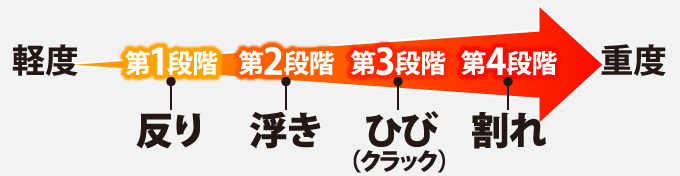

窯業系サイディングの変形として最初に起こるのが弓状の反りです。その後、症状が進むにつれ、変形していない他のものとの隙間ができてしまう浮きとなり、変形に強度が耐えられなくなり、釘やビスで固定されている部分周辺からひびが入ります。さらに変形が進むとひびが拡がり、割れに繋がります。

表面は意匠性やデザインによって模様などがつけられていますが、基本的には平らです。他の部分と較べて、何だか盛り上がっているように見える場合は反りが発生していると思って間違いないでしょう。

反りが大きくなってきますと、他の部分よりも出っ張ってきて浮いたように見えます。目地の部分のシーリングが剥がれてしまい、他のボードとの隙間ができてしまうこともあります。この隙間からは雨水など浸入してきますので、他の部分のボードにも悪影響を与えます。

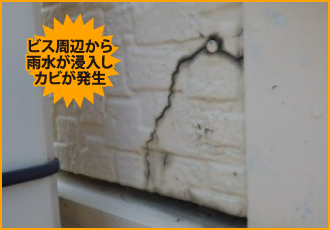

窯業系サイディングは釘やビス、または金具で固定されています。反りなどの変形が大きくなってきますと固定された部分に力が加わることとなり、それに強度が耐えられなくなると、ひび(クラック)が発生します。釘やビス、金具の固定力が弱い場合は釘やビスが抜け落ちたり、金具が外れてしまうケースもあります。

変形がより進み、ひびが拡大すると割れてしまいます。1枚のサイディングボードの中央付近から大きく割れてしまうということは少なく、釘やビスが打たれている周辺から割れてしまうケースがほとんどです。強風や揺れなどでサイディングボードが落下してくる可能性もあるので、すぐに補修が必要です。

建物の外装に使われる建材はどんなものでも水が大敵です。窯業系サイディングも類に漏れず、水が弱点となります。

例えば、目地のシーリングが剥がれてしまう、表面の塗膜が劣化してしまう、そういったことからサイディングは吸水するようになり、それが変形の原因となるのです。

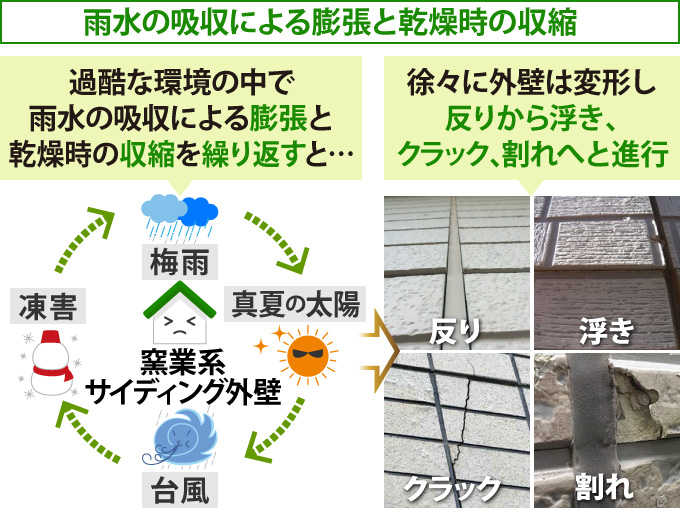

雨水が染み込めば、その分だけ膨張しますし、それが乾燥すれば膨張した分だけ縮みます。膨張と乾燥時の収縮を繰り返すことによって徐々に変形していき、反りから浮き、クラック、割れへと進行していくのです。

窯業系サイディングはこういった雨水の染み込みを防ぐため、塗装されていますが、経年でその防水性は落ちていきます。また、シーリング材が劣化して目地から剥がれたりすると、そこからも雨水を吸収します。釘やビスによる穴も適切に処理されていなければ、そこからも雨水が染み込みます。

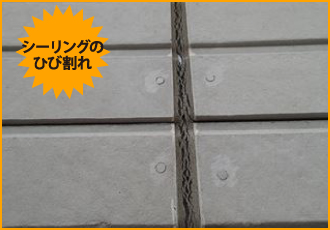

目地のシーリング材の劣化によるサイディングボードの断面の露出

目地のシーリングは一番最初に傷むところとも言われており、築10年を待たずにひび割れたり、痩せて隙間ができてしまうことも珍しくありません。サイディングボードの断面には塗装がされていないので、雨水などを吸収しやすいのです。また、総2階などの場合、2階の軒天から基礎まで目地が続いていることがほとんどです。雨水が通りやすい部分でもあるのです。

釘やビスの周辺

サイディングボードが釘やビスで固定されている場合、その頭にはシーリング材による処理や塗料でタッチアップがされています。釘やビスは金属(ステンレス)ですから、他の部分より塗料が剥がれやすく、剥がれればそこから水が浸透していきます。

塗膜の剥がれ(脆弱化)

1階部分の外壁の場合、自転車が倒れてしまったり、ものを運んでいる時にぶつけてしまい、傷をつけてしまうことが稀にあります。塗膜を貫通するような傷の場合、そこから雨水が浸入します。また、塗膜は経年で傷んでいくので、定期的に外壁塗装を行って防水性を保持しておかないと雨水は染み込みやすくなります。

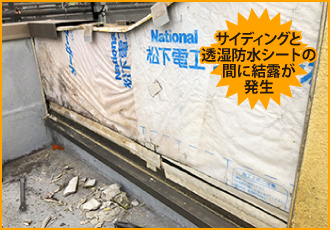

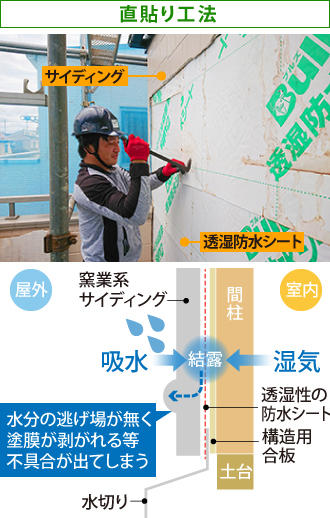

直貼り工法

窯業系サイディングの施工方法には「直貼り工法」と「通気工法」があります。2000年ごろまで主流だったのが「直貼り工法」です。構造用合板の上に透湿防水シートを貼り、そこに直接サイディングを打ち付けてあります。

現在主流である「通気工法」の場合は、透湿防水シートの上に胴縁と呼ばれる木材を設置し、そこにサイディングを施工します。そうして外壁内部に通気層を設けることで湿気や水分の逃げ道となるのです。

外壁が直貼り工法だった場合、通気層がないため湿気がこもりやすく、サイディングの裏側から吸水してしまいます。

施工不良

所定の位置にビスや釘が打たれていない、金具で固定する仕様なのにビスや釘で固定されているといった場合にも反りや浮き、ひび、割れが起こります。

窯業系サイディングは厚さはさまざまなものがありますが、一般的な住宅に使われているのは12mmのもの、14mmのもの、16mm以上のものがあります。14mmのものまではビスや釘で固定するのが一般的です。16mm以上のものは金具で固定するのが標準的な仕様になります。16mm以上のものはビスや釘で穴を開けて固定されることを想定していません。

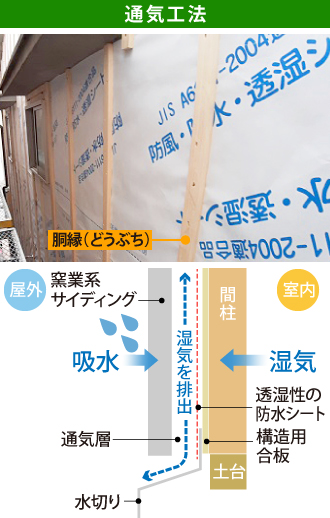

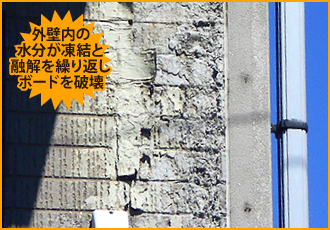

吸収された水が凍ることによって起こる凍害

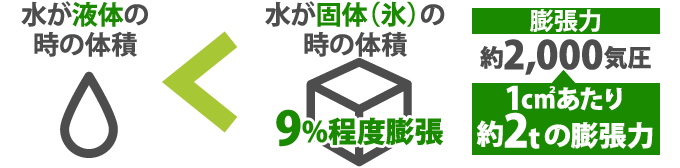

寒冷な地域で起こりやすいのが凍害です。染み込んだ水が凍ることにより、体積が膨張して様々なものを破壊する現象です。

ご存知の通り、氷は水よりも体積が大きく、9%程度膨張します。水が氷になる際に膨張する力は凄まじく、温度にもよりますが約2,000気圧に相当すると言われています。1平方センチメートルあたり約2tです。これが窯業系サイディングの内部で繰り返されれば、ひびや割れに繋がります。

基本的に変形したサイディングボードは変形する前の形に戻すことはできません。このことを覚えておいてください。したがって、サイディングの反りの変形度合いによって補修方法が異なります。

また、窯業系サイディングの反りや浮きが起こるということは防水性が低下している証拠なので、多くの場合は補修と併せて外壁塗装を行います。

サイディングの反りが少ない場合 釘やビスによる固定

窯業系サイディングの反りかえりが少ない場合に用いられる方法です。

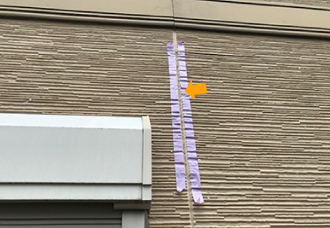

釘やビスを増し打ちして固定します。釘やビスは胴縁のところに打ちます。外壁の裏に隠れている胴縁の位置はこれまで打たれていた釘の位置から判断します。

釘やビスで固定しましたら、その頭から浸水しないようにシーリング材を塗布し、外壁と同じような色の塗料でタッチアップを行い、目立たないようにします。

・補修の実例

築10数年経っているというお家です。外壁サイディングボードに浮きが見られました。通常、横張りサイディングの場合は下地材に450mm間隔で釘を打ちますが、確認してみると打ち忘れなのか数ヶ所釘止めがされていませんでした。このように施工ミスがあっても、直後の見た目では分からず、数年後に不具合が出てきてしまうのです。

浮いているサイディングボードにビスを打ちなおします。サイディングが割れないよう丁寧な作業が求められます。

さらに浮いた箇所の目地が割れてしまっているため、専用のプライマー(下塗り材)を塗った後、シーリングを充填しなおしました。長寿命のオートンイクシードです。こちらの窯業系サイディング外壁はこの後全面塗り替えを行いますので補修後も目立たなくなるはずです。

サイディングの反りが大きい場合 大きな割れがある場合 部分的な張替え

反りかえりが大きく、釘やビスで固定すると割れてしまう可能性が高い場合や、すでに大きなひびや割れが発生している場合に行います。周辺のシーリング材を剥がし、反っている部分のサイディングボードを取り外し、新しいものへと交換します。これまでと同じ模様のサイディングがあればよいのですが、既にモデルチェンジされていることも多く、その場合は近いデザインのものを選ぶことになります。人によっては非常に違和感を感じる外観になってしまうので、こうなる前に外壁塗装などでメンテナンスすることが理想です。

・補修の実例

ベランダ外側のサイディングに大きな亀裂が入り、浮いているのが分かります。このままではそのうち割れが大きくなって剥がれ落ちてしまうかもしれません。ベランダを囲む壁も、多くの場合そのお住まいの外壁材と同じで、こちらも窯業系サイディングです。ベランダ部分を全て張り替えることになりました。

これまでのサイディングボードを外し清掃しました。内部は綺麗な状態で、補修の必要はなさそうです。間柱に合わせてビスを打ち込み、新しいボードを取り付けていきます。

全く同じサイディングはご用意ができなかったのでお客様とご相談のうえ、似た模様のもので代用となりましたが、ベランダ周りは全て張り替えたので目立ちません。

併せて、傷んでいたそのほかの部分の目地シーリングも補修いたしました。お客様にもご安心いただきました。

微細な割れならば、補修も可能です。

サイディングボードの端で角の部分、釘やビスが打たれている周辺からひびが入り、割れてしまった場合も修復は可能です。シーリング材などを利用して接着し、塗装を行います。

凍害によるひび割れも水分が浸透してしまうことが原因ですから、こちらも水分の浸透を防げれば予防することが可能なのです。つまりは一般的な建材と同じように水分から保護することで、変形などの不具合を防止します。

外壁塗装による防水性能の保持

窯業系サイディングだけではなく、一般的な建材で水分から保護するために行われているのが塗装です。

窯業系サイディングも外壁塗装によるメンテナンスで防水性能の維持ができます。10年に一度の塗装が理想的といわれますが、塗料の性能、立地や環境によっても変わりますので、特にクリア塗装をご希望の場合にはもっと早く7~8年あたりで検討されるのが良いでしょう。新築時よりも色あせてきた、汚れて苔も生えてきた、手で触ると粉が付いてくる(チョーキング)、などの症状が見られるようなら塗り替えを検討しましょう。まずは街の外壁塗装やさんの無料点検をご活用ください。

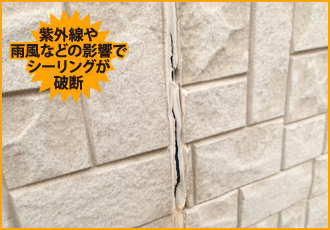

目地のシーリング材打ち替えによる吸水しやすい断面の保護

目地に充填されているシーリング材はかなり傷みやすい部分で、特に新築時に施工されるものは上から塗膜保護がされませんので、紫外線による硬化でひび割れたり、裂けたり、剥がれてきてしまったりします。劣化が進むとボロボロになり、風化して崩れてきます。硬化や裂け、剥がれといった現象が出る前に打ち替えてあげましょう。

充填されていたこれまでのシーリング材を撤去して、新しいものを充填します。

窯業系サイディングの補修・メンテナンス方法に迷ったら

窯業系サイディングの補修方法に迷ったら、まずは街の外壁塗装やさんまでご相談ください。無料にて伺い、お家を隅々まで点検したうえで、補修やリフォームの方法をご提案いたします。

軽微な補修や、補修が必要かどうかも分からない不具合・ご心配な点などもお問合せください。もちろん、劣化を防ぐ塗装やシーリング補修についても伺います。

外壁塗装だけでなく、外壁サイディングに関してのお悩みは街の外壁塗装やさんまで。

窯業系サイディングで変形が起こる理由と補修方法のまとめ

-

窯業系サイディングはセメントを主成分としていますが、経年によって反りや浮きなどの変形、ひび、割れなどが発生します

-

窯業系サイディングが変形したり、ひび割れてしまう理由は雨水の吸収による膨張と乾燥時の収縮と凍害です

-

変形やひび割れは水分によって起こりますので、防水性を高めれば予防できます

-

外壁塗装とシーリング材の打ち替えで変形やひび割れを予防しましょう

-

窯業系サイディングの軽微な変形はビスや釘を増し打ちすることで改善することが可能です

-

窯業系サイディングの大きな変形には部分的な張替えを行います

-

部分的な張替えの場合、同じデザインのものが手に入らないことが多いので、そうなる前に外壁塗装で定期的なメンテナンスを行いましょう